ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 2009, том 43, № 5, с. 491-508

УДК 620.181

ОСНОВЫ АНАЛИЗА СТАТИКИ РЕАКЦИОННО-РЕКТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С НЕСКОЛЬКИМИ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ

© 2009 г. Ю. А. Писаренко, Л. А. Серафимов, Н. Н. Кулов*

Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова *Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

pisarenko_yu@mail.ru Поступила в редакцию 28.10.2008 г.

Сформулированы задачи анализа статики реакционно-ректификационных процессов с несколькими химическими реакциями. Установлены ограничения, определяющие модели реакционно-ректификационного процесса, используемые в анализе статики. Предложены правила, определяющие порядок построения пробных траекторий реакционно-ректификационного процесса с несколькими химическими реакциями и оценку возможности практической реализации прогнозируемых стационарных состояний. Разработан алгоритм, отражающий последовательность проведения анализа статики реакционно-ректификационных процессов.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ современных тенденций в области практического применения реакционной ректификации показывает, что она представляет собой эффективный способ интенсификации процессов получения многих химических продуктов, позволяющий сокращать капитальные и эксплуатационные затраты за счет использования технологического принципа совмещения [1, 2].

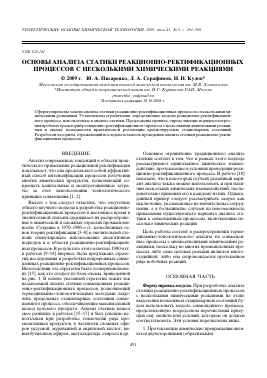

Вместе с тем следует отметить, что отсутствие общего научного подхода к разработке реакционно-ректификационных процессов в настоящее время в значительной степени сдерживает их распространение в химической и смежных отраслях промышленности. Создание в 1970-1980-е гг. качественных основ теории ректификации [3-8] в значительной степени стимулировало использование аналогичных подходов и в области реакционно-ректификационных процессов. В результате этого в начале 1980-х гг. в работах [9-14] впервые была предложена стратегия исследования и разработки непрерывных совмещенных реакционно-ректификационных процессов. Впоследствии эта стратегия была усовершенствована [15], как это следует из блок-схемы, приведенной на рис. 1. В основе указанной стратегии лежит так называемый анализ статики совмещенных реакционно-ректификационных процессов, позволяющий термодинамико-топологическими методами выделить предельные стационарные состояния совмещенного процесса, обеспечивающие максимальный выход целевого продукта. Анализ статики нашел свое развитие в работах [15-17] и был успешно использован при разработке технологии ряда промышленных продуктов, в частности сложных эфи-ров уксусной, муравьиной и акриловой кислот, ви-нилбутиловых эфиров, ацетальдегида, стирола и др.

Основное ограничение традиционного анализа статики состоит в том, что в рамках этого подхода рассматривают единственное химическое взаимодействие, протекающее в условиях проведения реакционно-ректификационного процесса. В работе [18] показано, что в некоторых случаях указанный вариант анализа также можно использовать и при наличии нескольких химических взаимодействий, последовательно применяя его к каждому из них. Однако, данный пример следует рассматривать скорее как исключение, указывающее на значительные затруднения, а в большинстве случаев на невозможность применения существующего варианта анализа статики к совмещенным процессам, включающим несколько химических реакций.

Цель работы состоит в распространении термо-динамико-топологического анализа на совмещенные процессы с множественными химическими реакциями, поскольку во многих промышленных процессах либо сама целевая реакция является многостадийной, либо она сопровождается протеканием ряда побочных реакций.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Формулировка модели. При разработке анализа статики реакционно-ректификационных процессов с несколькими химическими реакциями на этапе выделения возможных стационарных состояний будем использовать модель совмещенного процесса, представленную посредством перечисления присущих ему свойств или условий, которым он должен соответствовать. Эти условия перечислены ниже.

1. Протекающие химические превращения являются двухсторонними (обратимыми).

------ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ------

СОВМЕЩЕНИЯ Сопоставление условии проведения разделительного

процесса и целевого химического превращения

-5---ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ---£ -

Сбор и обработка физико-химическоИ информации, необходимой для выбора разделительного процесса и проведения анализа статистики

Выбор разделительного процесса, повышающего выход целевого продукта

Подбор условии проведения совмещенного процесса (Т, Р, катализатор, вспомогательные вещества и др.)

-_!_________ АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ __________[_

Выделение предельных стационарных состоянии, обеспечивающих максимальный выход целевого продукта

Оценка сложности реализации предельных стационарных состояний

Вычислительный эксперимент на основе упрощенной модели

Эксперимент на лабораторной колонне

Построение принципиальной технологической схемы получения целевого продукта

___1________ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА _________[___

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ Предварительная оценка показателей процесса на основе расчета материального и энергетического балансов Сравнение с альтернативой*

----^------МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ------^---

Дополнительные экспериментальные исследования для построения уточненнои модели

Построение уточненнои математическои модели

Расчет рабочих параметров отдельных аппаратов

Моделирование динамических режимов отдельных аппаратов и технологической схемы в целом Оценка устойчивости работы технологической схемы, допустимой области варьирования внешних параметров; рекомендации по пусковым режимам и режимам останова

- ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Выбор системы контроля и автоматического регулирования. Экспериментальная проработка узлов технологической схемы на лабораторных и опытно-промышленных установках

Проектирование; Внедрение в промышленность )

Рис. 1. Блок-схема исследования и разработки непрерывного совмещенного реакционно-ректификационного процесса; *Сравнение с альтернативным традиционным способом организации процесса: последовательное химическое превращение и разделение реакционной смеси.

2. Режим разделения соответствует бесконечной разделительной способности (бесконечное флегмо-вое число и бесконечное число тарелок).

3. Производительность реакционных зон, расположенных внутри реакционно-ректификационного аппарата, обеспечивает необходимые для реализации стационарного состояния степени протекания химических реакций ..., Ъ)т.

4. Возможна локализация (размещение) реакционных зон в произвольном месте аппарата.

Как видно, модель совмещенного процесса в данном случае имеет качественный вербальный характер. Первое из перечисленных условий не сужает существенно рамки изучаемых процессов, поскольку большинство химических реакций являются двухсторонними, если не используют специальные

ОСНОВЫ АНАЛИЗА СТАТИКИ РЕАКЦИОННО-РЕКТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

493

приемы для полного смещения их в прямом или обратном направлении. При этом формирование траектории процесса происходит в полном фазовом пространстве (в концентрационном симплексе, образуемом полным набором веществ, как реагентов, так и инертов, присутствующих в реакционной смеси). Отмеченное обстоятельство расширяет возможности совмещенного процесса, так как при этом увеличивается число подобластей ректификации и, следовательно, вариантов выбора составов продуктовых потоков.

Второе из приведенных выше условий позволяет при проведении анализа статики использовать качественную теорию процесса ректификации [7, 8, 22] поскольку, как было показано [21], при бесконечной разделительной способности траектория реакционно-ректификационного процесса состоит из фрагментов "линий сопряженных нод" (дискретное изменение состава фаз) или из фрагментов дистилляци-онных линий (состав фаз изменяется непрерывно). Таким образом, она представляет собой траекторию обычной ректификации в режиме при бесконечном флегмовом числе в колонне с бесконечной эффективностью разделения. Различие между ректификацией и реакционно-ректификационным процессом в данном случае сводится лишь к тому, что вместо фиксированного состава исходной смеси, разделяемым смесям в совмещенном процессе отвечает полная совокупность составов, расположенных на многообразии химического взаимодействия. При разработке реакционно-ректификационных процессов введение условия 2 с одной стороны дает возможность широко использовать качественные методы исследования, а с другой - анализировать режимы, отвечающие первому и второму заданным разделениям. Последние имеют особенную практическую значимость, поскольку именно в них реализуются предельные возможности процесса разделения, кроме того, им соответствует наивысшая статическая устойчивость.

Введение условия 3 делает возможным на начальном этапе анализа статики рассматривать множество стационарных состояний, не противоречащих требованиям материального баланса и физико-химическим закономерностям процесса разделения. Такие стационарные состояния составляют многообразие химического взаимодействия. На заключительном этапе анализа статики из полного множества стационарных состояний выделяют те, практическая реализация которых возможна, а из них, в свою очередь, стационарные состояния с максимальным выходом целевого продукта - предельные стационарные состояния. Именно на этом этапе происходит проверка возможности выполнения условия 3 для каждого из выделенных стационарных состояний.

Наконец, в соответствии с условием 4, реакционно-ректификационная колонна имеет дискретную

структуру, при которой зоны химического взаимодействия чередуются с зонами чисто разделительными - ректификационными.

Приведенная выше модель реакционно-ректификационного процесса обладает рядом достоинств. Так, в отличие от модели, используемой в рамках вычислительного эксперимента, приведенная выше вербальная модель воспроизводит полное множество стационарных состояний процесса. Практика показывает, что с ее помощью можно выделять далеко не очевидные и часто наиболее рациональные вари

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.